Introduction : le bikepacking, entre aventure et liberté

Définir le bikepacking et son attrait moderne

Le terme bikepacking est un savant mélange entre « bike » et « backpacking ». Il désigne un voyage à vélo sur plusieurs jours en emportant un équipement minimaliste fixé directement sur le vélo (cadre, selle, guidon). Bien que certains y voient une simple variation du cyclotourisme, le bikepacking se différencie par sa volonté de quitter l’asphalte pour explorer chemins, pistes et sentiers. Cette discipline est née d’une quête de liberté : aller loin, avec légèreté, sans contraintes inutiles. Pour beaucoup, pédaler ainsi permet de renouer avec la nature et d’expérimenter une forme d’autonomie qui rappelle la randonnée à pied ou l’itinérance en montagne.

Le lien entre aventure, liberté et vélo léger

Dès la fin du XIXᵉ siècle, la bicyclette a été perçue comme un symbole d’émancipation sociale. Son faible coût et son autonomie ont permis à des milliers de personnes d’explorer leur pays, voire d’autres continents, sans dépendre des trains ou des chevaux. Cette liberté de mouvement a bouleversé les mentalités : « la bicyclette permet de rêver et d’aller voir au‑delà de l’horizon », rappelle l’historien Joe Cruz. Le bikepacking prolonge cette idée en valorisant la simplicité : laisser derrière soi le superflu pour mieux ressentir les paysages et la rencontre avec les autres. On parle parfois de « dirt intention », c’est‑à‑dire une intention de quitter les routes goudronnées pour rechercher l’authenticité des chemins.

Table des matières

Les racines lointaines du bikepacking

Les premiers explorateurs à vélo (XIXᵉ – début XXᵉ siècle)

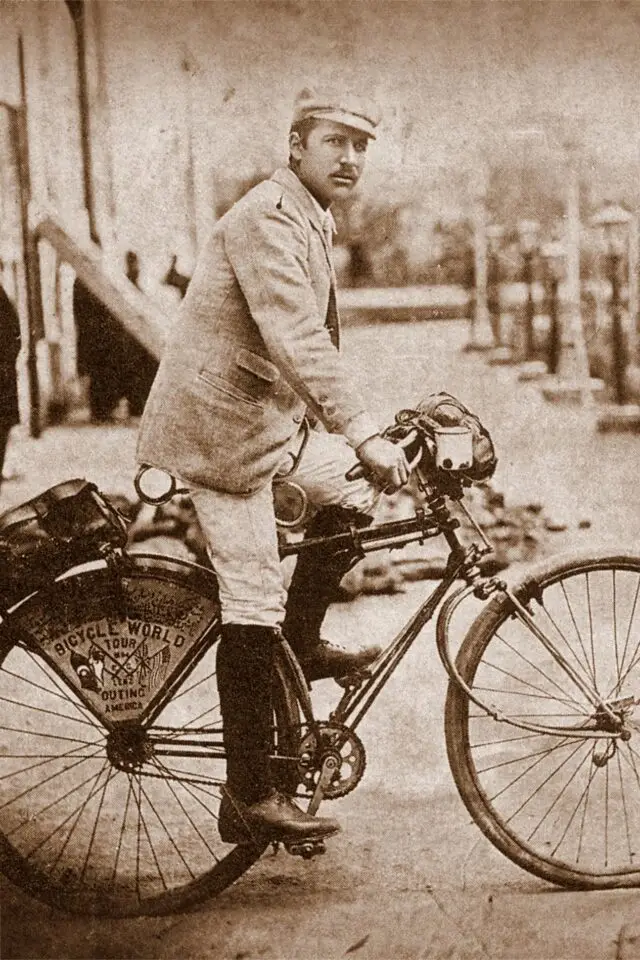

L’histoire du bikepacking s’entremêle avec celle du vélo. Dans les années 1880, des pionniers se lancent dans des expéditions incroyables. Thomas Stevens traverse le monde en 1886 sur un haut‑bi, avant l’apparition du vélo « de sécurité ». Thomas Allen et William Sachtleben répètent l’exploit en 1890‑1892 et explorent notamment la Chine. Ils attachent des sacs au cadre, au guidon et à la selle – une configuration qui rappelle les ensembles de bikepacking modernes. On peut également citer Frank Lenz, disparu lors de son tour du monde en 1892 – sa photo est devenue un symbole des risques pris par ces aventuriers. Quant à Annie Cohen Kopchovsky, alias Annie Londonderry, elle est la première femme à parcourir la planète à vélo en 1894 et devient une célébrité internationale.

Cyclotourisme et pionniers de la longue distance

La popularité croissante du vélo donne naissance aux premiers clubs de cyclotouristes : la Cyclists’ Touring Club au Royaume‑Uni (1878), puis la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) fondée à la fin des années 1890 par Paul de Vivie, alias Vélocio. Ces clubs encouragent les randonnées de longue distance et diffusent l’idée d’un voyage à vélo autonome. L’invention du bicyclette de sécurité – deux roues de même taille, transmission par chaîne – rend la conduite plus stable et ouvre la pratique au plus grand nombre.

Expéditions militaires et utilitaires à vélo

En 1897, 20 soldats afro‑américains du 25ᵉ régiment d’infanterie (les Buffalo Soldiers) effectuent un voyage de 3 058 km entre le fort de Missoula (Montana) et Saint‑Louis (Missouri). Leur objectif : tester l’efficacité du vélo pour l’armée. Ils roulent en 41 jours, transportent 40 kg d’équipement sur des vélos de 30 kg et démontrent que la bicyclette est plus rapide et moins coûteuse que la cavalerie. L’esprit d’aventure de cette expédition – sacs fixés au cadre, itinéraires non goudronnés – rappelle la philosophie du bikepacking : autonomie, légèreté et exploration.

Du cyclotourisme classique au voyage minimaliste

Comparaison cyclotourisme vs bikepacking

Aspect | Cyclotourisme | Bikepacking |

Équipement | Vélo de route ou de randonnée avec porte‑bagages et sacoches latérales (paniers). Poids total plus élevé. | Vélo de gravel, de montagne ou de route équipé de sacs fixés au cadre, à la selle et au guidon. Objectif : léger et compact. |

Esprit | Voyage tranquille, souvent sur routes asphaltées, avec nuits en camping ou en hébergement fixe. Importance du confort et de la visite culturelle. | Recherche d’aventure et d’immersion en nature. Plaisir de rouler hors‑piste, de gérer la météo et de dormir en bivouac. |

Autonomie | Grande capacité de charge, possibilité de transporter plus de nourriture et d’équipement. Moins dépendant des ravitaillements. | Autonomie limitée par la taille des sacs. Gestion fine des ressources (eau, nourriture). On adopte la règle « moins c’est mieux ». |

Vélos | Vélo de tourisme, parfois acier, conçu pour porter du poids. | VTT, gravel ou fatbike. Pneus larges et matériaux modernes pour la polyvalence. |

Public | Idéal pour les voyages au long cours sur routes (EuroVelo, voies vertes). | Pour les aventuriers curieux qui aiment l’inconnu, la montagne et les pistes difficiles. |

L’âge d’or des sacoches et randonnées en Europe

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’essor économique et l’apparition du temps libre relancent les randonnées à vélo. En France, des artisans surnommés constructeurs conçoivent des vélos élégants avec garde‑boue, dynamo et porte‑bagages intégrés, idéaux pour les longues randonnées. Ces vélos inspirent les cyclotouristes : on part pour des randonnées permanentes ou des brevets randonneurs mondiaux (BRM), une tradition qui perdure avec la fameuse Paris–Brest–Paris de 1 200 km née en 1891.

Les grandes traversées et les clubs de cyclotouristes

En 1955, au Royaume‑Uni, des passionnés fondent le Rough‑Stuff Fellowship, un club dédié aux sorties sur pistes agricoles et sentiers de montagne. Ils utilisent des vélos de randonnée équipés de sacoches en coton huilé et n’hésitent pas à porter leur monture pour franchir les cols. Leur attitude « hors‑piste » annonce l’esprit bikepacking et influencera des générations d’aventuriers.

L’évolution vers un matériel plus technique

Les années 1960‑1970 voient le retour du vélo dans la culture populaire. Aux États‑Unis, le projet Bikecentennial (1976) – qui donnera naissance à l’Adventure Cycling Association – organise une traversée du pays pour célébrer le bicentenaire américain. Cette décennie marque aussi la coïncidence de deux innovations majeures : l’arrivée du matériel de camping léger (duvet synthétique, réchaud compact) et l’invention des sacoches en nylon. Les cyclotouristes peuvent désormais voyager plus longtemps et plus loin.

Les influences américaines

L’essor du VTT dans les années 1970–1980

Au milieu des années 1970, une bande de passionnés de la baie de San Francisco dévalent les pistes du mont Tamalpais avec des vélos de ville modifiés. Ces expérimentateurs – Joe Breeze, Gary Fisher, Tom Ritchey – créent les premiers vélos de montagne et donnent naissance à une nouvelle discipline. Le VTT apporte des innovations cruciales au bikepacking : des pneus larges pour la traction, des transmissions à large plage et des freins plus puissants. L’esthétique contre‑culturelle et l’esprit d’exploration du VTT imprègnent les futurs bikepackers.

Les premiers raids hors‑piste avec sacoches bricolées

Dès les années 1980, des aventuriers utilisent des VTT pour de grandes expéditions. Mike et Dan Moe, deux frères du Wyoming, parcourent la Continental Divide Trail à VTT en 1984, alternant vélo et portage. Leur équipement est rudimentaire : sacs à dos, sacoches classiques et même remorques. Néanmoins, leurs périples montrent que les vélos tout‑terrain permettent de traverser des régions sauvages et que l’on peut bricoler des sacs pour réduire le poids.

L’impact des courses d’ultra‑distance

Les années 2000 voient naître les premières courses d’ultra‑distance qui structurent la communauté du bikepacking. En Alaska, Joe Redington Sr. organise l’IditaBike sur le tracé enneigé de l’Iditarod Trail : 200 km dès 1987, puis 350 km et jusqu’à 2 000 km en 1997, remportés par Mike Curiak. Sur le continent américain, l’Adventure Cycling Association publie en 1997 le guide de la Great Divide Mountain Bike Route (GDMBR), un itinéraire dirt qui traverse les États‑Unis du Canada au Mexique. La première course Great Divide Race a lieu en 2004 et laisse place en 2008 à la Tour Divide, où les participants roulent sans assistance et suivent leur position grâce à des balises GPS. D’autres épreuves comme l’Arizona Trail Race (2006) ou la Colorado Trail Race (2007) complètent le calendrier et incitent les fabricants à concevoir du matériel spécifique.

L’émergence du terme « bikepacking »

Comment et pourquoi il s’est imposé

Le mot bikepacking apparaît pour la première fois sous la plume d’un rédacteur de National Geographic dans un article de 1973 relatant un voyage à vélo en Alaska et au Canada réalisé par June et Greg Siple. Ce terme combine l’idée de « bike » et de « backpacking » (randonnée sac au dos) et désigne un voyage léger et autonome à vélo. Les Siple, accompagnés de Lys et Dan Burden, poursuivent ensuite un périple « Hemistour » de l’Alaska à Ushuaia (1973–1975). Cette aventure inspire la création de Bikecentennial et popularise l’idée du voyage longue distance sur des routes ou pistes éloignées.

Dans les années 1990, le terme circule encore peu. Les pratiquants parlent de « rackless touring » (voyage sans porte‑bagages) ou d’« adventure riding », comme l’explique Eric Parsons, fondateur de Revelate Designs : au début, mettre des sacs sur un vélo est simplement un moyen de transporter le matériel nécessaire pour les courses de survie en Alaska. La communauté adopte le mot bikepacking un peu plus tard, lorsqu’il devient évident que cette pratique combine le vélo et le minimalisme du trekking.

La différence avec le cyclotourisme traditionnel

Le cyclotourisme met l’accent sur le plaisir de voyager à vélo, souvent sur des routes balisées, avec des étapes planifiées et un équipement confortable (paniers, tente spacieuse, cuisine). Le bikepacking, lui, valorise l’allégement et l’autonomie, l’utilisation de chemins non goudronnés et la recherche de l’aventure. Logan Watts, fondateur du site , résume la philosophie du bikepacking comme une « intention de rouler sur la terre » (dirt intention) : quitter la route, accepter l’imprévu et vivre une expérience intime avec les paysages.

Les premières communautés et récits en ligne

Dans les années 2000, Internet favorise l’émergence de communautés. Des forums et blogs permettent de partager des itinéraires, des conseils de matériel et des récits d’aventure. Des sites comme offrent des guides et inspirent de nouveaux adeptes. En parallèle, les réseaux sociaux encouragent le « dot‑watching » – suivre en direct les participants des courses via leur balise GPS – et créent un sentiment de communauté internationale autour du bikepacking.

L’explosion du matériel spécialisé

Innovations clés

Les contraintes du terrain et des courses d’ultra‑distance ont poussé à l’innovation. On peut citer notamment :

- Sacoche de cadre : revient dans les années 2000 grâce à des artisans et à des marques comme Revelate Designs. Elle occupe l’espace du triangle principal du vélo pour transporter de la nourriture, de l’eau ou du matériel lourd, et assure un centre de gravité bas.

- Seat pack (sac de selle) : se fixe sous la selle sans porte‑bagages. Jeff Boatman commercialise l’un des premiers modèles en 2006 via Carousel Design Works. Associée à un sac de guidon, elle permet d’emporter du matériel volumineux (vêtements, duvet).

- Front roll (sac de guidon) : simple bâche enroulée autour de la tente et du sac de couchage puis fixée au cintre. Très tôt utilisée par Sachtleben et les Buffalo Soldiers, elle revient en force avec des systèmes de harnais modulaires.

- Cockpit bags (sacs de top tube et de potence) : petites poches accessibles en roulant, idéales pour ranger smartphone, barres énergétiques ou appareil photo. Le modèle Mountain Feedbag, acheté par Revelate Designs à Epic Ride Research, est considéré comme le premier sac de potence commercialisé.

- Matériaux et modularité : les tissus modernes (X‑Pac, Dyneema®) sont étanches et légers. De nombreux sacs utilisent des sangles modulables et des fermetures innovantes pour s’adapter à tous les types de vélos. Ces innovations permettent de porter l’équipement sur le vélo plutôt que dans un sac à dos, ce qui améliore le confort et la maniabilité.

Les petites marques pionnières devenues références

L’une des figures clés est Eric Parsons. En Alaska, au début des années 2000, il participe aux courses d’endurance hivernales et réalise que les sacs existants ne sont pas adaptés. Il fabrique alors ses propres sacoches et fonde Epic Designs en 2007 (rebaptisée plus tard Revelate Designs). Les premiers produits – Gas Tank, Super Twinkie et Expedition Pogies – sont conçus pour les courses d’Alaska. Parsons développe ensuite le Tangle frame bag, premier modèle de sac de cadre complet produit en série, et acquiert le Mountain Feedbag, considéré comme le premier sac de potence commercial. Ces innovations inspirent de nombreuses marques et contribuent à l’essor du bikepacking.

L’apport de la légèreté et de la modularité

L’utilisation des nouveaux sacs améliore la stabilité du vélo. Contrairement aux porte‑bagages et aux sacoches classiques, les sacs de bikepacking répartissent le poids au centre du cadre, limitant la prise au vent et les vibrations. Les riders peuvent ainsi rouler sur des sentiers étroits ou pousser le vélo lors des sections de portage. De plus, les sacs se montent et se démontent facilement, permettant d’adapter l’équipement aux conditions du voyage ou des courses.

Le bikepacking aujourd’hui

Courses, rassemblements et esprit communautaire

Au début du XXIᵉ siècle, le bikepacking s’impose comme une discipline à part entière. Les courses d’ultra‑distance se multiplient : Transcontinental Race en Europe (2013), World Cycle Race (2012), Race Across France, etc. Ces épreuves reposent sur un principe simple : les participants doivent être autosuffisants, c’est‑à‑dire transporter tout le matériel nécessaire et utiliser uniquement des services commerciaux (magasins, restaurants). L’esprit communautaire reste fort : on partage les traces GPS, on suit les coureurs en ligne et on échange des conseils sur les forums. Chaque année, des rassemblements non compétitifs – comme les Grandes traversées du Vercors ou la Traversée du Massif Central en France – réunissent des passionnés qui viennent surtout pour l’ambiance et l’entraide.

Différentes pratiques : gravel, VTT, route, fatbike

La diversité des vélos permet à chacun de trouver sa pratique :

- Gravel : vélos polyvalents dotés de pneus de 35 à 45 mm, parfaits pour les pistes roulantes et mixtes. La discipline séduit ceux qui passent du cyclotourisme au bikepacking.

- VTT : idéal pour les chemins techniques et les singletracks. Les parcours comme la Great Divide ou la Colorado Trail nécessitent des pneus larges et une suspension pour absorber les chocs.

- Route : certains bikepackers utilisent des vélos de route ou de randonneuse pour des itinéraires sur petites routes et chemins stabilisés (ex. traversée de la France en diagonale).

- Fatbike : muni de pneus jusqu’à 5 pouces, il permet de rouler sur la neige, le sable ou les terrains marécageux. Les expéditions en Alaska ou en Islande montrent l’intérêt de cette catégorie.

L’attrait pour l’autonomie et l’itinérance

Qu’il s’agisse d’une simple nuit en pleine nature ou d’un périple de plusieurs mois, le bikepacking offre une liberté incomparable. Chaque journée se construit autour de l’itinéraire, des points de ravitaillement et des rencontres. L’aspect minimaliste oblige à réfléchir à ce qui est réellement nécessaire et à laisser le reste. Certains y voient une démarche proche du slow travel, un voyage respectueux des territoires et des populations traversées. La montée en puissance des technologies (GPS, applications de navigation, smartphones) facilite la planification tout en laissant la part belle à l’imprévu et à la découverte.

Les tendances futures du bikepacking

Innovation technologique

Les fabricants continuent d’innover : cadres en acier modernisés, titane ou carbone optimisés pour accueillir des sacs, transmissions à faible maintenance, dynamo intégrée pour recharger les appareils électroniques. Certains vélos comportent des points d’ancrage spécifiques pour les sacs ou des passages internes pour les câbles. Les marques travaillent également sur la durabilité des matériaux, recherchant des textiles recyclables et des processus de fabrication plus responsables.

Approche durable et responsable

La pratique du bikepacking s’inscrit dans une démarche écologique : voyager à vélo réduit les émissions de carbone et permet de découvrir des territoires sans les abîmer. La communauté prône une attitude respectueuse : suivre les principes Leave No Trace, camper discrètement et soutenir l’économie locale. De plus en plus de parcours, comme la Trans Balkan Race (2022) en Europe du Sud, mettent en avant la protection des espaces naturels et des cultures locales.

De nouvelles routes et de nouveaux formats d’aventure

Chaque année, de nouvelles routes apparaissent, que ce soit en Asie centrale (Tian Shan Traverse), en Amérique du Sud (Ruta del Capitan Lemos) ou en Europe de l’Est. Les bikepackers sont également attirés par des formats hybrides : combiner vélo et packraft pour franchir des rivières, utiliser des trains pour rejoindre des zones reculées ou intégrer des passages de randonnée pédestre. Les récits se diversifient et inspirent de nouvelles communautés, donnant une image plus inclusive et plurielle du bikepacking.

Conclusion : du passé au futur, une même quête de liberté

Depuis les premières explorations du XIXᵉ siècle jusqu’aux courses d’ultra‑distance d’aujourd’hui, le bikepacking témoigne d’une envie constante d’aller voir ailleurs avec un vélo et quelques bagages. Les innovations techniques ont permis de rouler plus confortablement, plus loin et plus léger. Pourtant, l’essence de cette pratique reste la même : se laisser guider par la curiosité, savourer l’instant et partager un sourire avec les personnes rencontrées. Comme le soulignait déjà Annie Londonderry il y a plus d’un siècle, le vélo est une invitation à la liberté, et le bikepacking en est peut‑être l’expression la plus pure.

FAQ

-

Quelles sont les origines du bikepacking ?

Le bikepacking trouve ses racines dans les premières grandes aventures à vélo de la fin du XIXᵉ siècle : tours du monde de Thomas Stevens et d’Annie Londonderry, expédition des Buffalo Soldiers, voyages des pionniers du cyclotourisme. Le terme lui‑même apparaît en 1973 dans un article de National Geographic qui décrit une traversée de l’Alaska et du Canada. Ensuite, l’essor du VTT et des courses d’ultra‑distance a façonné la pratique moderne.

-

Quelle est la différence entre bikepacking et cyclotourisme ?

Le cyclotourisme consiste à voyager à vélo avec des sacoches classiques et un équipement plus complet, généralement sur des routes asphaltées. Le bikepacking privilégie les chemins non goudronnés, l’équipement minimaliste (sac de cadre, sac de selle, sac de guidon) et l’autonomie. Les bikepackers cherchent davantage l’aventure et la connexion avec la nature.

-

Quand le terme « bikepacking » est‑il apparu ?

Le mot bikepacking a été utilisé pour la première fois en 1973 par un journaliste de National Geographic à propos du voyage « Hemistour » de June et Greg Siple. Il s’est ensuite popularisé dans les années 2000 grâce aux courses d’ultra‑distance et aux marques spécialisées.

-

Quels sont les équipements spécifiques du bikepacking ?

Les principaux équipements sont : le sac de cadre qui occupe le triangle du vélo, le sac de selle sans porte‑bagages, le sac de guidon, et les sacs de top tube ou de potence pour les accessoires. Ces sacs sont fabriqués avec des matériaux légers et étanches (X‑Pac, Dyneema®). Ils se fixent par des sangles et permettent de répartir le poids au centre du vélo, offrant un meilleur contrôle sur les terrains accidentés. Les marques pionnières comme Revelate Designs ont lancé des modèles emblématiques tels que le Tangle frame bag et le Mountain Feedbag.

-

Quelle est la place du bikepacking dans le voyage à vélo aujourd’hui ?

Le bikepacking est devenu l’une des pratiques les plus dynamiques du voyage à vélo. Il attire des cyclistes de tous horizons – du VTTiste en quête de singletracks au cyclotouriste désirant découvrir des pistes sauvages. Les épreuves d’ultra‑distance, les nouveaux itinéraires balisés et l’abondance de matériel spécialisé rendent cette pratique accessible. De plus en plus de récits et de communautés montrent que le bikepacking est une façon moderne, durable et aventureuse de voyager, complémentaire au cyclotourisme.

Liens internes suggérés :

Guide complet sur le vélo de voyage : Vélo de voyage : guide complet

Choisir son vélo de voyage : Choisir son vélo de voyage

Équipements indispensables pour un voyage à vélo : Équipements indispensables pour un voyage à vélo

Les meilleurs itinéraires pour voyager à vélo : Les meilleurs itinéraires pour voyager à vélo

Bikepacking vs cyclotourisme : Bikepacking vs cyclotourisme

Conseils pour préparer un voyage à vélo : Conseils pour préparer un voyage à vélo

Histoires inspirantes : Heinz Stücke – Dervla Murphy – Ed Pratt